中隐隐于市,大隐隐于朝是什么意思?

1、中隐隐于市,大隐隐于朝。释义如下:真正有能力的人却是匿于市井之中,那里才是藏龙卧虎之地,这是指中隐。只有顶尖的人才会隐身于朝廷之中,他们虽处于喧嚣的时政,却能大智若愚、淡然处之,这才是真正的道家隐者。小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝是中国道家哲学思想。

2、完整的话是 小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝 意思是说有能力的人希望依赖周围的环境忘却世事,沉湎于桃源世外,这是指小隐。真正有能力的人却是匿于市井之中,那里才是藏龙卧虎之地,这是指中隐 。

3、大隐隐于朝——在朝为官,面对尘世的污浊和勾心斗角,却能大智若愚、淡然处之,保持清净幽远的心境,不与世争,不与世浊,悠然自得的生活,这才是归隐的最高境界,这样的人才是真正的隐士,所以谓之“大隐”。

4、隐于野(理解为山林)的人,不能接受黑暗的现实,需要时刻以清静的环境来净化自己,才能达到心中的境界,视为小隐。隐于市(理解为集市)的人,能够面对现实,在一个相对平凡单纯的环境中自我净化,而不迷失自己的信念,视为中隐。

5、小隐隐于市大隐隐于朝意思是闲逸潇洒的生活不一定要到林泉野径去才能体会得到,更高层次隐逸生活是在都市繁华之中,在心灵净土独善其身,找到一份宁静。自古流传很广,有很多版本,如:“小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝。”,“小隐在山林,大隐于市朝。”等。

“大隐隐于朝,中隐隐于市,小隐隐于野”,是什么意思呢?

大隐隐于朝,中隐隐于市,小隐隐于野这句话,自古流传很广,也有多种版本。说的就是人们生活到一定程度后,追求与世无争宁静致远的生活。隐居,在古代成为有为者的一种追求,从而逐渐形成隐逸文化。隐逸文化源远流长 中国的隐逸文化最早可从传说中尧舜时代的“洗耳翁” 许由算起。

大隐隐于朝——在朝为官,面对尘世的污浊和勾心斗角,却能大智若愚、淡然处之,保持清净幽远的心境,不与世争,不与世浊,悠然自得的生活,这才是归隐的最高境界,这样的人才是真正的隐士,所以谓之“大隐”。

大隐隐于朝,中隐隐于市,小隐隐于野这句话,自古流传很广,也有多种版本。说的就是人们生活到一定程度后,追求与世无争宁静致远的生活。隐居,在古代成为有为者的一种追求,从而逐渐形成隐逸文化。隐逸文化源远流长 中国的隐逸文化最早可从传说中尧舜时代的洗耳翁 许由算起。

隐于野(理解为山林)的人,不能接受黑暗的现实,需要时刻以清静的环境来净化自己,才能达到心中的境界,视为小隐。隐于市(理解为集市)的人,能够面对现实,在一个相对平凡单纯的环境中自我净化,而不迷失自己的信念,视为中隐。

自古流传很广,有很多版本,如:小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝。小隐在山林,大隐于市朝。

小隐于野,中隐于市,大隐于朝.小者隐于野,独善其身;中者隐于市,全家保族;大者隐于朝,全身全家全社会。——出自《道德经》(一)《老子》傍山而居,和山水融为一体,这本来就是不食人间烟火的象征。偏又练就一身道行,参透了禅意,方才尘心灭去,归隐于山。

小隐隐于山,中隐隐于市,大隐隐于朝什么意思

“小隐隐于山,中隐隐于市,大隐隐于朝”的意思:有能力的人希望借助周围的环境忘却世事,沉湎于桃源世外,这是指小隐。真正有能力的人却是匿于市井之中,那里才是藏龙卧虎之地,这是指中隐。只有顶尖的人才会隐身于朝廷之中,他们虽处于喧嚣的时政,却能大智若愚、淡然处之,这才是真正的道家隐者。

小隐于野,大隐于市。闲逸潇洒的生活不一定要到林泉野径去才能体会得到,更高层次的隐逸生活是在都市繁华之中的心灵净土。出处:小隐于野,中隐于市,大隐于朝.小者隐于野,独善其身;中者隐于市,全家保族;大者隐于朝,全身全家全社会。

隐于野(理解为山林)的人,不能接受黑暗的现实,需要时刻以清静的环境来净化自己,才能达到心中的境界,视为小隐。隐于市(理解为集市)的人,能够面对现实,在一个相对平凡单纯的环境中自我净化,而不迷失自己的信念,视为中隐。

小隐隐于野隐是指隐居。人们常说的隐于野往往是指身体隐居在野外人迹罕至的地方,例如隐居在山川中过着世外桃源的生活。这种人比较喜欢追求精神的享受,而比较不注重肉体的享受。

大隐隐于朝——在朝为官,面对尘世的污浊和勾心斗角,却能大智若愚、淡然处之,保持清净幽远的心境,不与世争,不与世浊,悠然自得的生活,这才是归隐的最高境界,这样的人才是真正的隐士,所以谓之“大隐”。

大隐隐于朝什么意思

大隐隐于朝的意思是虽当官但淡薄名利,藐视权利,才是真正的隐士。根据最早的文献记载中,出自于: 《反招隐诗》 魏晋:王康琚 小隐隐陵薮,大隐隐朝市。伯夷窜首阳,老聃伏柱史。 昔在太平时,亦有巢居子。今虽盛明世,能无中林士。 释义: 小隐隐陵大泽,大隐隐入市。

大隐隐于朝,指的是在朝廷之中深藏不露,具有极高的智慧和才能,却又不显露于表面,保持低调的一种处世态度。详细解释: 基本含义:在古代中国的政治语境中,“大隐隐于朝”描绘的是那些身处朝廷重地,身怀绝技,但却不张扬,不炫耀,默默无闻地为朝廷效力的人。

大隐隐于朝,表明在都市繁华之中,找到心灵的净土独处的心境的心绪的心迹。大隐隐于朝,的心绪,表明在都市繁华之中,找到心灵的净土独处的心境的心绪的心迹。大隐隐于朝,中隐隐于市这句话表明在都市繁华之中,找到心灵的净土独处的心境的心绪的心迹。

“大隐隐于朝中隐隐于市小隐隐于野”原句出自哪里?

“大隐隐于朝中隐隐于市小隐隐于野”是中国道家哲学思想。据民间传说此句最早出自东方朔之口,汉武帝时期,东方朔就曾自拟自己是大隐隐于朝的隐士,但缺乏准确文献记录。目前已知最早的文献记载则是晋代王康琚之《反招隐诗》:小隐隐陵薮,大隐隐朝市。伯夷窜首阳,老聃伏柱史。

原句出自《道德经》。该句源于道家思想,出现在《道德经》中。道家思想讲究遁世隐匿,追寻内在精神的平和自由。在这一观念的影响下,人们常用这种隐逸的观念来表述一种超脱世俗纷扰的境界。

原句出自《道德经》。该句出自道家经典著作《道德经》。道家思想中强调隐逸文化,这种隐逸不仅仅是对山林田园的隐居,更是一种人生哲学和境界的体现。

出处及原文:晋代王康琚之《反招隐诗》小隐隐陵薮,大隐隐朝市。伯夷窜首阳,老聃伏柱史。具体含义:有能力的人希望借助周围的环境忘却世事,沉湎于桃源世外,这是指小隐。真正有能力的人却是匿于市井之中,那里才是藏龙卧虎之地,这是指中隐。

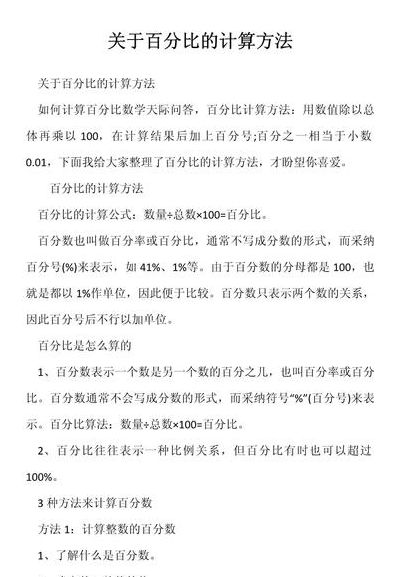

“大隐隐于市”的意思是在都市繁华之中隐逸生活,仅凭借自身的毅力,做到独善其身。原句:“小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝。”或者“小隐在山林,大隐于市朝。”等。解析:隐居于山林之中的隐士,只能算作是形式上的“隐”而已,只能算作是小隐士。